Nell’identità ebraica di Barnett Newman la chiave per comprendere il mistero della sua arte

In una mattina di primavera del 1966, i lettori del «New York Times» si svegliarono con la notizia di due cadaveri all’interno del Guggenheim Museum. «Date a qualcuno abbastanza corda e finirà per impiccarsi da solo: un proverbio che questa settimana ha avuto al Guggenheim una duplice conferma», scrisse quel giorno il critico d’arte John Canaday.

In realtà non era morto nessuno: Canaday stava ironicamente decretando la fine artistica di Barnett Newman, che al Guggenheim aveva appena inaugurato una personale, e del curatore della mostra, Lawrence Alloway.

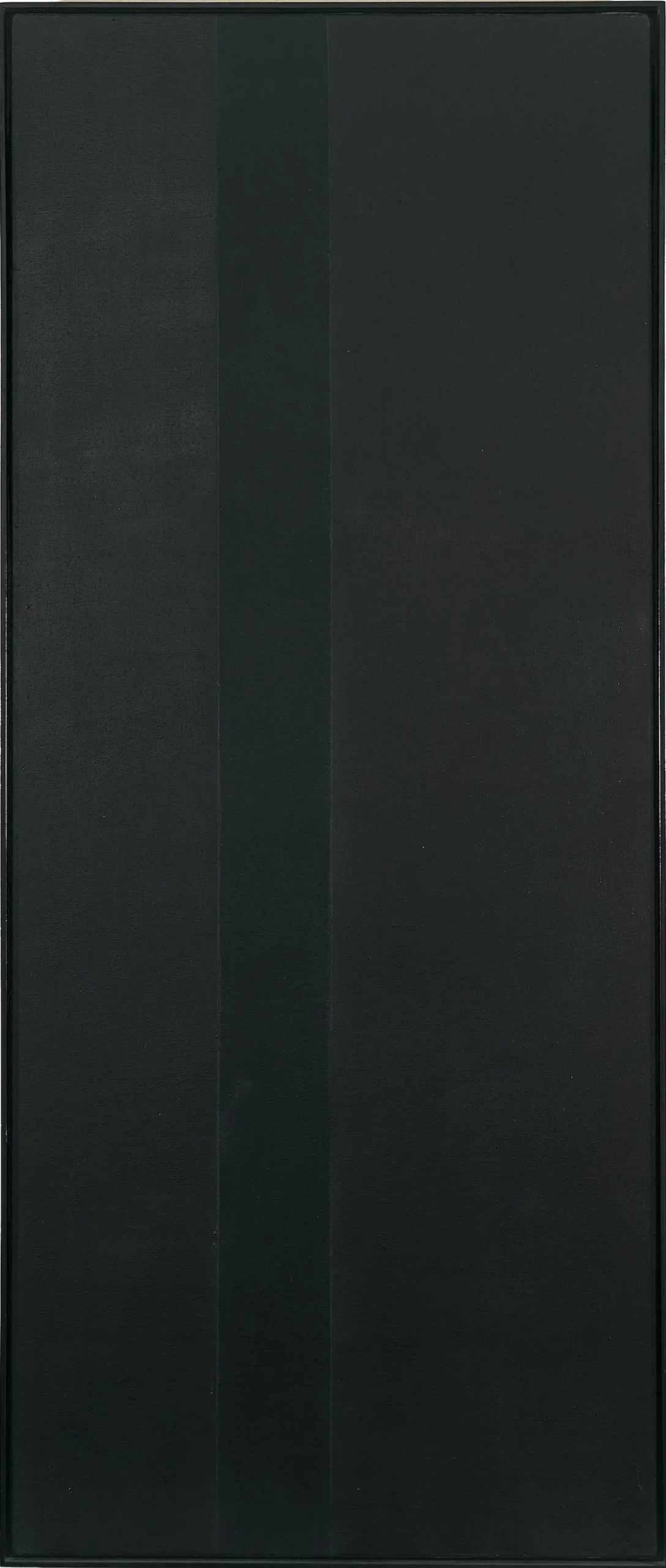

Nel suo articolo, il critico demoliva i nuovi dipinti di Newman – una serie di quattordici composizioni astratte intitolate Stations of the Cross – aggiungendo che la mostra «non vale un centesimo» e che il museo si era screditato al punto da «non poter più essere preso sul serio». Senza alcun apparente nesso logico, paragonava le strisce verticali nere che attraversano i quadri a «filatteri srotolati», altrimenti detti tefillin: piccole scatole di cuoio contenenti brani della Torah che gli ebrei osservanti indossano durante la preghiera.

Per gli artisti le stroncature fanno parte del mestiere e non vale la pena prendersela più di tanto. Ma Newman era uno dei pittori più suscettibili e intransigenti del secolo scorso: non ce la faceva proprio a lasciar correre, tanto più che aveva già polemizzato con Canaday, stigmatizzando, insieme ad altri, la sua ostilità verso l’arte moderna. Così, dopo quella recensione, decise di aprire un nuovo capitolo della disputa. «Cosa ne pensa dei commenti di questo critico, che usa i filatteri rituali come insulto?», scrisse Newman all’editore della rivista. «Sta attaccando Gesù perché, in quanto ebreo, doveva portarli o ce l’ha con gli uomini perché sa che anch’io sono ebreo?». Un’uscita sorprendente persino per uno come lui, capace di aggressioni ingiustificate anche nelle circostanze più innocue. (Arrivò addirittura ad accusare di diffamazione un suo amico, il pittore Ad Reinhardt, per averlo definito “artista-professore” sulla rivista della College Art Association).

In ogni modo, le domande di Newman a proposito di Canaday lasciano intendere che l’essere ebreo fosse parte integrante della sua persona tanto quanto l’arte, e che chiunque denigrasse la sua arte finiva per colpire anche la sua identità.

Il rapporto di Newman con la religione è al centro del nuovo, notevole libro di Amy Newman, Barnett Newman: Here, che offre una chiave per comprendere perché il pittore – nessuna parentela con l’autrice – abbia sempre difeso le sue posizioni con tanta forza. «Non si darà mai abbastanza importanza al clima culturale in cui Barney combatté le sue battaglie», scrive l’autrice nel suo ponderoso volume (quasi settecento pagine dense di riflessioni). E aggiunge che, se oggi l’artista può apparire «fastidiosamente permaloso», le sue invettive avevano un senso in un’epoca in cui gli ebrei dovevano lottare per essere presi in seria considerazione.

Secondo Amy Newman il pittore aveva letto Open Letter to My Fellow-Jews del 1938, in cui James Waterman Wise puntava il dito sulla società occidentale, più incline a identificare un membro della “tribù” ebraica con «un signor Nessuno piuttosto che con un Einstein». «E non c’era verso che Barney diventasse un signor Nessuno», scrive l’autrice. Tombola! È proprio questo il genere di rivelazione che ci si aspetta da una biografia, e Barnett Newman: Here ne offre in abbondanza.

Storica dell’arte, già autrice di un libro sugli esordi di «Artforum», Amy Newman non è la prima a mettere in luce il ruolo svolto dall’identità ebraica nello sviluppo della pittura astratta del dopoguerra – il curatore Mark Godfrey, ad esempio, lo ha fatto in modo molto accurato. Ma il suo libro su Barnett Newman tratta la dimensione religiosa dell’artista come un tema talmente cruciale da non poter più essere ignorato, e questo è davvero raro.

Non a caso, il titolo riprende la parashah della Torah letta da Newman il giorno del suo bar mitzvah: uno dei brani più sacri del Pentateuco, in cui Mosè si rivolge direttamente a Dio dicendo «Eccomi» (in inglese: Here NdT).

Non che Newman abbia mai nascosto la propria identità, al contrario. Spesso si lanciava in dissertazioni sulla Cabala, una tradizione mistica ed esoterica ebraica che, come osserva l’autrice della nuova biografia, divenne «uno dei molti tratti distintivi che l’artista fece propri per definire la sua figura storica». («Non era “devoto”», scrive Amy Newman, «ma certamente consapevole della propria identità»). Un dipinto del 1949 oggi conservato al MoMA, con una striscia nera che attraversa una superficie scura e vuota, s’intitola Abraham, che può essere letto come un riferimento al padre dell’artista o al patriarca della Genesi. Infine, uno degli ultimi eventi a cui Newman prese parte, poco prima della sua morte nel 1971, fu un’asta di oggetti di arte ebraica antica, dove lui e la moglie Annalee acquistarono uno yad, il puntatore utilizzato per la lettura della Torah.

Malgrado ciò, il legame con l’ebraismo non è diventato un punto fermo nella ricezione dell’opera di Newman, che i musei tendono ancora a presentare come un esponente dell’espressionismo astratto interessato alle grandi questioni esistenziali, non certo come un pittore ebreo alle prese con dei dilemmi spirituali.

La National Gallery of Art di Washington, ad esempio, espone regolarmente le splendide tele color crema attraversate da nitide strisce bianche e nere del ciclo Stations of the Cross, corredandole di testi che ne spiegano le allusioni alla Passione di Cristo, senza neppure accennare al fatto che il loro autore era ebreo. Il visitatore è quindi incline a supporre che Newman fosse cristiano – proprio come accadde a me, da studente universitario, la prima volta che vidi questi dipinti. Nel 2002, in occasione di una retrospettiva organizzata dal Philadelphia Museum of Art, il comunicato stampa precisava che l’artista era figlio di un ebreo russo sionista, ma non diceva una parola sull’influenza della religione sulla sua arte.

Invece, sin dalle prime pagine di Barnett Newman: Here il legame tra l’artista e l’ebraismo si delinea con estrema chiarezza, anche grazie ai numerosi termini yiddish con cui Amy Newman condisce la sua prosa opulenta. La parola geshray (urlo), ad esempio, ricorre con particolare frequenza nelle parti dedicate all’approfondimento della tormentata spiritualità di Newman.

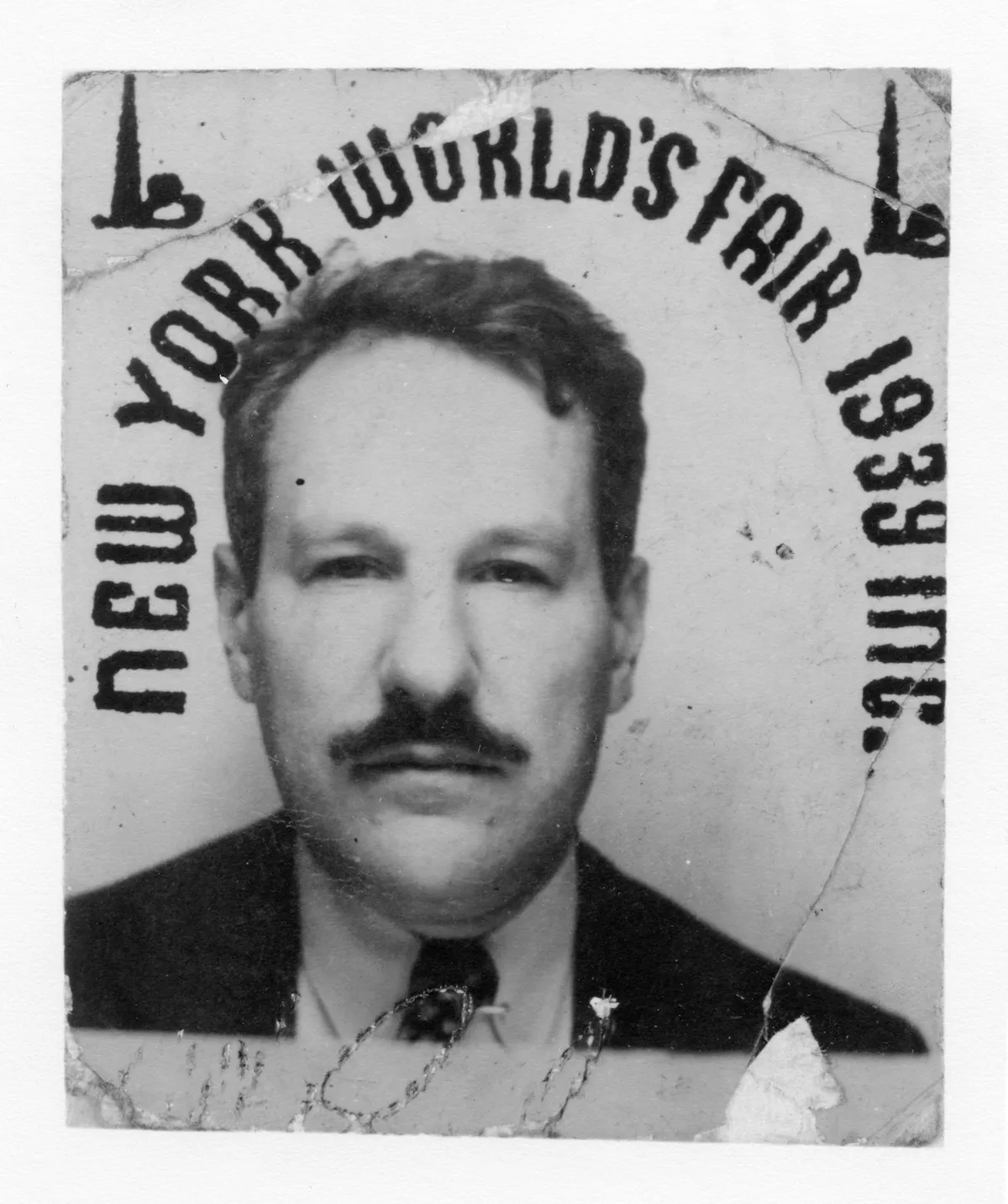

Barnett Newman trascorse un’infanzia relativamente povera nel Bronx, sviluppando una precoce inclinazione al dialogo e alla divergenza di opinioni. Dopo sole sedici pagine, Amy Newman scrive: «La sua passione istintiva per il ragionamento, l’astuzia e il gusto per la disputa tipico della tradizione ebraica, sarebbero rimasti i tratti distintivi del suo carattere». Questa sensibilità lo accompagnò fino all’adolescenza e nei primi anni dell’età adulta, durante i quali tentò altre strade prima di dedicarsi all’arte, vestendo i panni del politico, con l’ambizione (naufragata) di diventare sindaco di New York; del critico, con risultati altrettanto deludenti e infine dell’uomo di mondo. Tutto questo somiglia molto al grido di chi reclama una visibilità, del resto non bisogna dimenticare un’osservazione del mercante d’arte John Kasmin che l’autrice cita più avanti nel suo libro: «Per ogni ebreo la testimonianza scritta è una cosa importante: tutto ciò che è scritto rimane scolpito nella pietra».

Oggi l’arte di Newman è «scolpita nella pietra», ma Barnett Newman: Here ci ricorda che non è sempre stato così. Fino agli anni Sessanta, i suoi austeri dipinti erano sì un punto di riferimento imprescindibile per gli artisti emergenti, ma il loro autore era lo zimbello di una certa critica e persino di alcuni colleghi. In varie occasioni le sue tele furono oggetto di vandalismo e lui non riuscì a partecipare a mostre come “15 Americans”, organizzata dal MoMA nel 1952, che contribuì a portare l’allora emergente espressionismo astratto sulle pareti dei musei.

Per quanto riguarda l’arte: solo intorno a pagina 200 il protagonista realizza finalmente la sua prima grande opera, Onement I (1948), in cui un impetuoso flusso color arancio scorre attraverso un fondo brunastro. E ce ne vogliono altre 100 prima che crei il suo capolavoro, Vir Heroicus Sublimis (1950-1951), con le sottili linee bianche e nere che tagliano una massa rosso cremisi di quasi sei metri di larghezza.

Si può facilmente immaginare una versione più concisa di questo libro, appesantito da lunghe citazioni tratte dalle recensioni critiche e dagli scritti, densi e a tratti incoerenti, dell’artista stesso. Non è certo una lettura facile. Eppure Amy Newman ha un piglio così vivace che riesce a rendere piacevole trascorrere tutto questo tempo in compagnia di un uomo che poteva essere irritante per davvero. Lei non lo tratta con indulgenza, anzi ce lo presenta come un alcolizzato facilmente preda dell’ira («Qualsiasi cosa era una provocazione per lui»), criticando spesso la sua tendenza all’autocelebrazione.

Al tempo stesso è una biografa curiosa e determinata a comprendere fino in fondo il singolare protagonista del suo libro. Si pensi all’appassionante sezione dedicata a Broken Obelisk, una scultura realizzata tra il 1963 e il 1967 che raffigura la parte superiore spezzata di un obelisco, capovolta e in equilibrio su una base triangolare. L’opera è stata interpretata come una risposta all’assassinio di Martin Luther King Jr., ma Amy Newman sostiene che si tratti di una dichiarazione di fedeltà a Israele da parte di un «sionista di seconda generazione». A proposito della scultura, la studiosa nota persino che «uno dei lati – il più elaborato, quello su cui lavorò per ore cercando di raggiungere la perfezione – somiglia in maniera sorprendente al confine settentrionale di Israele con il Libano e con le Alture del Golan occupate, così come appariva sulle mappe pubblicate nei quotidiani». Non so se questa ipotesi sia giusta o sbagliata, ma è senza dubbio un’osservazione stimolante.

Se Broken Obelisk è davvero legato all’identità ebraica di Newman, quali altre sue opere potrebbero esserlo? Barnett Newman: Here mi ha lasciato questo interrogativo, spingendomi ad approfondire ulteriormente la sua arte. Mi ha anche spronato a conoscere opere che prima ignoravo, come Lace Curtain for Mayor Daley (1968), una griglia di filo spinato con degli spruzzi rosso sangue. Il sindaco Daley era un politico di Chicago che aveva suscitato un vespaio per aver rivolto un insulto antisemita a un senatore ebreo. Newman si limitò a commentare: «Be’, se è questo il livello dello scontro, sono pronto a combattere senza esclusione di colpi». Come il libro mostra con chiarezza, è proprio quello che Barnett Newman ha fatto in tutto il corso della sua carriera.

Da «ARTnews US».